不登校の中学生を持つ親にとって、子どもが学校に行けない状況は心配や不安の源です。しかし、不登校は一過性のケースも多く、適切な理解と支援で子どもが安心して学び、将来に向けて選択肢を広げることができます。本記事では、親が知るべき原因・心理、対応方法、学習支援、高校受験や進路の選択肢、日常生活でのケアまでを網羅的に解説します。この記事を読むことで、家庭でできる具体的な支援策と、子どもに最適なサポートの方向性を理解できます。

不登校中学生とは?現状と割合

不登校の現状を把握することは、親が焦らず対応する第一歩です。統計や男女差、増加要因を理解することで、適切な支援策を考えやすくなります。

中学生の不登校の人数と割合(2024年最新データ)

中学生の不登校は年々増加傾向にあります。文部科学省の「児童生徒の問題行動・不登校の現状」によると、2024年度の中学生不登校生徒は約16万8千人で、全体の約**4.2%**にあたります。文部科学省:令和6年度学校基本調査

| 年度 | 不登校生徒数 | 割合 | 男子 | 女子 |

|---|---|---|---|---|

| 2020 | 14.5万人 | 3.8% | 48% | 52% |

| 2022 | 15.7万人 | 4.0% | 47% | 53% |

| 2024 | 16.8万人 | 4.2% | 46% | 54% |

長期不登校の割合は年々増加傾向で、親が早期に対応策を考えることが重要です。

女子と男子で異なる不登校の特徴

女子中学生は友人関係や人間関係のトラブルによる不登校が多く、心理的ストレスを強く受けやすい傾向があります。男子は学習への不安や授業についていけないことが原因のケースが目立ちます。女子はイライラや甘えが表面化しやすく、男子は家庭や学校での無気力が目立つ場合があります。こうした男女差を理解することで、適切な接し方や学習支援を選択できます。

不登校が増える原因の概要(いじめ・発達障害・家庭環境など)

不登校の原因は多様であり、いじめや学校でのストレスが直接のきっかけになることがあります。また、ADHDやASDなど発達障害が背景にある場合もあります。家庭環境や親子関係、生活リズムの乱れも影響します。親が原因を冷静に把握することで、適切な支援や相談先を選ぶことができます。

不登校になる原因と心理

子どもの心理を理解することは、家庭での接し方や支援方法を考えるうえで不可欠です。原因を知ることで、感情的な対応ではなく効果的なサポートが可能になります。

女子中学生特有の原因・心理(イライラ・友達関係・甘え)

女子中学生は友人関係の悩みから強い心理的ストレスを受け、登校を拒むことがあります。また、家庭では甘えやイライラが表面化するケースもあります。女子特有の心理として、人との距離感や承認欲求が関わり、些細な言動で不安定になることがあります。親は叱責するよりも共感し、安心感を示すことが重要です。日常生活の中で小さな達成体験を積ませることも、心理的安定に寄与します。

発達障害やADHD・ASDの影響

発達障害がある場合、不登校の背景は単なる怠けや甘えではなく、学習困難や社会的ストレスです。ADHDでは注意力の偏りや授業への集中困難が原因となり、ASDでは人間関係や環境変化への適応が難しくなることがあります。家庭では過剰な叱責を避け、生活リズムや学習環境を整えることが支援につながります。

家庭や学校環境が与える影響

家庭環境の影響としては、過度な期待や過保護、コミュニケーション不足が挙げられます。学校環境では教師との相性や授業内容、クラスの雰囲気が不登校の一因になります。親は原因を探る際、子どもの話を丁寧に聞き、学校と連携しながら柔軟に対応することが重要です。

親ができる対応・接し方

親の対応は、子どもが安心して家庭で過ごし、学習や進路を考えるうえで大きな影響を持ちます。

まずやるべき受け入れの姿勢と安心感の提供

結論として、最初に行うべきは「子どもを受け入れる姿勢」です。登校できなくても叱らず、安心して話せる環境を作ることが基本です。子どもは自分の気持ちを受け止めてもらうことで心理的に安定し、少しずつ学習や生活リズムに向き合えるようになります。具体的には以下の点が重要です:

| ポイント | 詳細 |

|---|---|

| 共感する | 「行きたくない気持ち」を否定せず受け止める |

| 話を聞く | 長時間話すより短時間で頻度を重視 |

| 安心感を示す | 叱責せず「味方である」ことを伝える |

この姿勢を基本にすることで、次のステップである学習サポートや生活改善にスムーズにつなげられます。

女子中学生への具体的な接し方とコミュニケーションのコツ

女子中学生は感情の変化が激しく、些細な言葉で不安や怒りが増幅することがあります。コミュニケーションのコツは、問い詰めず、選択肢を与え、成功体験を積ませることです。例えば「今日は何をして過ごしたい?」と子どもに選ばせるだけでも、自立心と安心感を育めます。また、感情を言語化する手助けとして日記や会話ログを活用することも有効です。日々の積み重ねで心理的安定を促します。

親があきらめないための心構えとサポート方法

親が諦めず支援を継続することは非常に重要です。短期での登校復帰を目標にせず、生活リズムや自己肯定感の向上を優先することで、長期的な成長を支援できます。サポート方法としては、家庭内での小さな達成体験を積ませる、外部専門家やカウンセラーに相談する、同じ悩みを持つ保護者と情報交換することが挙げられます。

よくあるQ&A:甘えてくる・赤ちゃん返り・イライラ対応

子どもが甘えてきたり、赤ちゃん返りしたり、イライラする場面は多くの家庭で起こります。対応策を以下の表にまとめました:

| 行動 | 対応策 | ポイント |

|---|---|---|

| 甘える | 共感しつつ小さな課題を与える | 自己肯定感を育てる |

| 赤ちゃん返り | 過保護を避け、できることを促す | 自立心を促進 |

| イライラ | 感情の言語化を手助け | 話す・書くで発散 |

勉強・学習のサポート

学習は不登校中学生の将来に大きく関わります。家庭での工夫と塾・オンライン指導の活用が重要です。

家庭でできる勉強方法・学習環境の整え方

家庭学習では、無理に授業内容を詰め込まず、基礎理解と興味関心に沿った内容から始めることが効果的です。勉強環境は静かで集中できる場所を確保し、学習時間は短時間で区切り、達成感を積み重ねます。また、学習ツールやアプリを活用して自宅でも効率的に学べる環境を整えることが推奨されます。

勉強しない・できない子への対応策

勉強に取り組まない場合、叱責は逆効果です。小さな目標設定と褒めることを重視します。例えば、1日10分だけ問題を解く、答え合わせだけ行うなど、心理的負担を軽減したステップで学習習慣を作ります。また、親自身が学習サポートに関与することで子どものモチベーションが向上します。

塾・オンライン塾・個別指導の活用法

不登校中学生向けの塾やオンライン指導は、学習の遅れを取り戻すだけでなく、社会性や自信の回復にも役立ちます。

| 形式 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 通学塾 | 集団での学習・交流が可能 | 通学負担・心理的ハードル |

| オンライン塾 | 自宅で学習・柔軟な時間割 | 対面交流が少ない |

| 個別指導 | 子どもに合わせたペース | コストが高い場合あり |

英語や主要科目の学習サポートのポイント

主要科目では基礎の理解が重要です。英語はリスニングと簡単な読解から、数学は計算力の確認から始めます。毎日少しずつ取り組むことで理解度を上げ、苦手意識を軽減できます。家庭での確認テストやアプリでの復習も効果的です。

高校受験・進路の選択肢

不登校でも将来の進路は広がっています。選択肢を知ることで子どもと一緒に計画を立てやすくなります。

通信制高校やフリースクールなどの進路選択肢

通信制高校やフリースクールは柔軟な学習環境を提供します。学習ペースや通学日数を調整できるため、心理的負担を軽減できます。

不登校でも受験可能な高校や学習計画

多くの高校では、不登校経験者の受験も可能です。学習計画は基礎理解の確認を中心に設定し、長期的な学習習慣を重視します。

進路に関する保護者のサポート・相談先

進路の相談は、学校の進路指導担当や通信制高校の相談窓口、専門のキャリアカウンセラーが有効です。早めに情報収集し、家庭での学習や生活サポートと併せて計画することが推奨されます。

日常生活・メンタルケア

生活習慣の改善や心理的安定は、不登校の回復に直結します。

生活リズムの整え方(朝起きられない・1日の過ごし方)

起床時間の安定、軽い運動、朝食を含むルーティンの確立が重要です。睡眠不足や生活リズムの乱れは心理的不安定を増幅させます。

運動や趣味活動でのストレス発散

軽い運動や趣味活動は心理的安定に効果があります。家庭内での散歩やゲーム、アート活動など、子どもが興味を持つ活動を取り入れます。

居場所や集まり・外部支援サービスの紹介

フリースクールや地域の居場所、オンラインコミュニティなどは、孤立感の軽減や社会性回復に役立ちます。外部サービスは子どもに合った頻度で活用します。

保護者が知っておきたい体験談・情報源

他家庭の体験談や情報源は、対応の参考や安心感につながります。

同じ悩みを持つ家庭のブログ・知恵袋の活用

同じ悩みを持つ家庭のブログや知恵袋では、具体的な対応事例や心理的サポート法が共有されています。参考にする際は、家庭の状況に合った情報を選びます。

支援アプリ・預かりサービス・コミュニティの紹介

オンライン学習アプリや一時預かりサービス、支援コミュニティは、学習や生活習慣をサポートする有効な手段です。利用する際は子どもの性格や興味に合わせることが重要です。

成功事例や前向きに進んだケーススタディ

不登校経験者の成功事例は、親があきらめず支援するモチベーションになります。小さな目標設定と達成の積み重ねが回復につながることを示しています。

まとめ|不登校中学生の親が今できること

まず家庭でできる小さなステップ

生活リズムの安定、安心感の提供、短時間学習の積み重ねが最初のステップです。

専門機関や支援サービスへの相談を検討

フリースクールや通信制高校、カウンセラーなどの相談を組み合わせることで、家庭だけでは難しい支援を補えます。

親自身の気持ちの整理と安心感の確保

親が焦らず冷静に接することは、子どもの心理安定に直結します。自分の感情も整理し、無理のない範囲で支援を続けることが大切です。

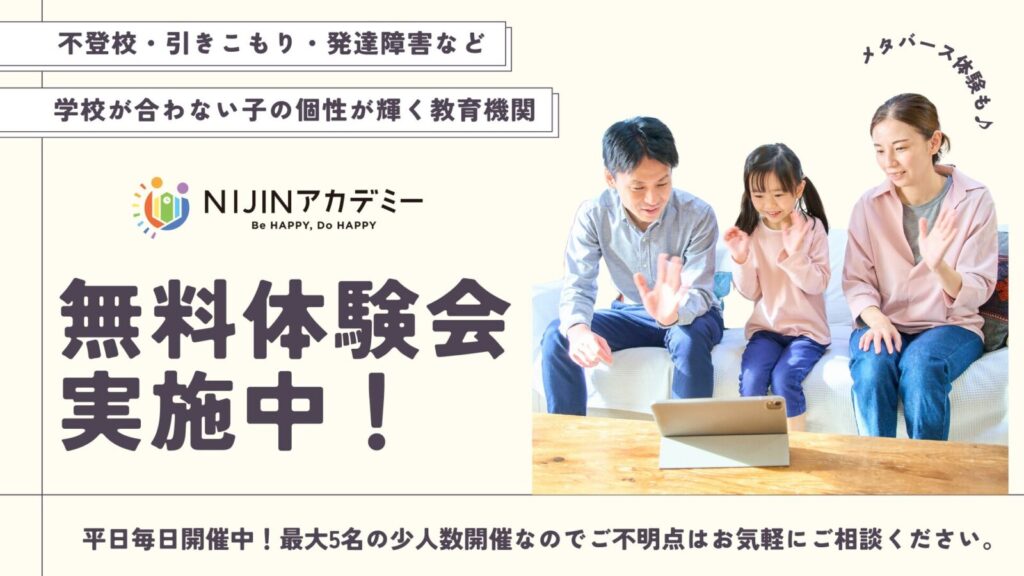

NIJINアカデミー無料体験会のご案内

子どもの学習や生活リズムのサポートを専門家と一緒に進めたい場合は、NIJINアカデミー無料体験会を活用してください。家庭だけでは難しい学習支援や生活管理の方法を実践形式で体験でき、子どもに合った最適なサポートを見つけることができます。

体験説明会から3日以内の入会で無料授業特典付き!

満席日も多数。お早めのご予約がおすすめです。

▼詳細はこちら▼

NIJINアカデミーについて詳しく知りたい方はこちら

>>NIJINアカデミー公式HP